稳定刷步网站:【点我进入】

一、步数光谱的两极:当代青年的社交生存法则

微信步数构建的数字阶梯上,"日高犹未起"(日均<2000步)与"踏遍芳郊"(日均>20000步)形成鲜明

两极。前者往往对应"周末宅文化"群体,他们通过凌晨5点的闹钟设置制造"早起假象",实则用外卖盒饭的

包装袋在朋友圈营造生活气息;后者则多是"都市暴走族",利用午休时间在写字楼间完成5000步冲刺,

周末化身"地铁暴走侠"刷满通勤步数。这种极端分化折射出Z世代独特的社交生存智慧——用步数完成

"存在感证明"与"隐私防护"的双重博弈。

二、步数情绪学:当数字成为心灵的温度计

"晒步数与晒心情同向而行"现象背后,是当代人建立的独特情感编码系统:

正向循环:完成10000步目标后立即晒出咖啡厅自拍,形成"努力-奖赏"的心理闭环

负向对冲:步数骤降至300步时配文"被封印在工位的人类标本",通过自嘲缓解职场压力

隐喻表达:连续三天步数<500步暗示"情感冷冻期",而突然暴走5公里则是"情绪释放宣言"

这种非语言交流体系,使微信步数进化为比朋友圈文案更真实的情绪晴雨表。

三、步数修罗场:社交货币的通货膨胀危机

"塑料姐妹删好友争第一"的黑色幽默,暴露出步数社交的深层危机:

数据通胀:为维持"万步贵族"人设,有人将手机绑在宠物身上制造虚假数据

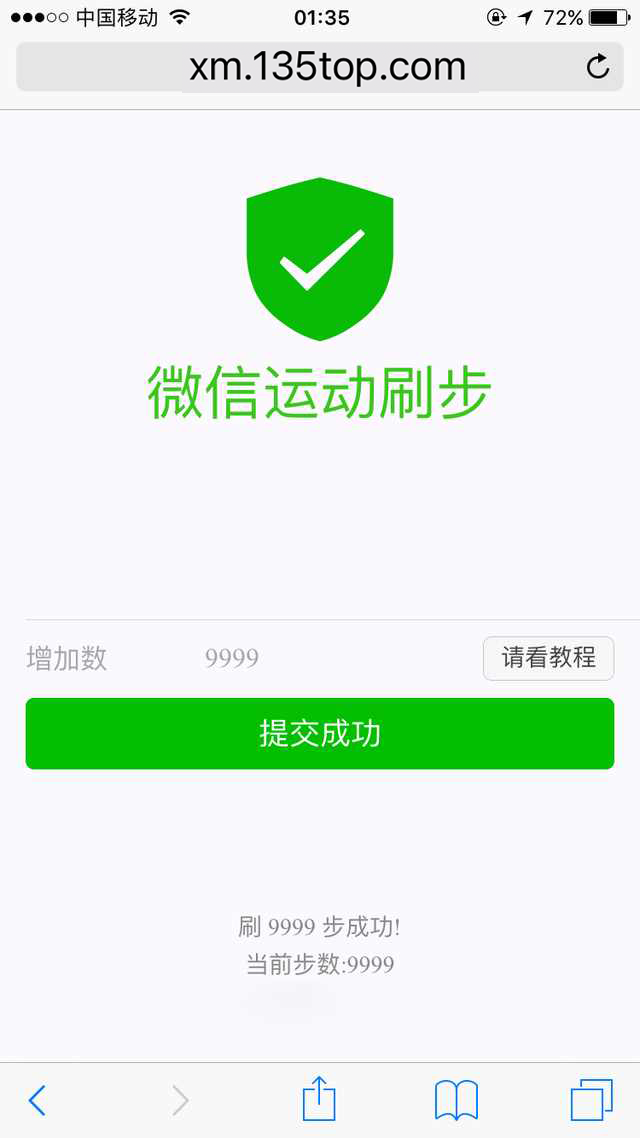

关系重构:北京某CBD出现的"步数代刷服务",明码标价50元/千步,形成灰色产业链

认知扭曲:杭州白领为冲榜连续夜跑致半月板损伤,折射出"数字至上主义"的异化现象

这种现象本质上是一场集体参与的社交货币超发实验,当1万步=1个社交币的兑换率失真时,人际关系便

陷入"数据通胀"的恶性循环。

四、回归运动本质:重建健康价值坐标系

破解步数社交困局,需建立三维健康评估体系:

生理维度:WHO建议的每日步数应与心率变化曲线(晨起静息心率<70bpm为佳)形成正相关

心理维度:将"运动-多巴胺分泌-愉悦感"的神经传导路径作为真实运动体验的黄金标准

社交维度:倡导"步数共享而非攀比"的社区运动文化,如深圳"百人荧光夜跑"等新型社交模式

某三甲医院运动医学科的跟踪数据显示,坚持真实运动12周的群体,其血清素水平提升27%,显著优于

依赖代刷工具的对照组。

五、未来图景:构建有温度的数字健康生态

微信运动团队已试点"健康能量值"系统,将步数转化为公益能量(1万步=1棵树苗),在青海湖畔种下

23万棵红柳。这种将个体行为与社会价值链接的创新,或许能引导步数社交回归"运动即生活"的本质。

当我们在西湖边散步时,既是为自己的健康投资,也是在为数字世界的生态建设添砖加瓦——这才是

微信步数应有的温度与重量。